では、さっそくやっていきましょう!

心電図の問題4つ分ですね?

そうですね!

1問目はこちらでしたね。

2度房室ブロックのウェンケバッハ型です。

まずは下の動画を見て見ましょう!

他にも房室ブロックを簡単にまとめた動画もあります。

ウェンケバッハ型 心房から心室への伝導が一拍ごとに徐々に悪くなっていった後に伝導が一瞬途絶えてしまう状態です。

この「徐々に延長する」という特徴は、房室結節に特有のものです。房室結節は、心筋組織の中でも特に伝導速度が遅い部位です。房室結節は、興奮が通過すると不応期に入ります。そして、不応期が終わった直後に次の興奮が入ってくると、もともと遅い伝導速度がさらに遅くなります。興奮が通過するのに時間がかかるため、不応期がさらに長くなり、次に入ってくる興奮もまた遅く伝導され、最終的には伝導がブロックされてしまいます。ブロックが起こると、次の興奮が来るまで1拍分の時間が空き、この間に房室結節は「リフレッシュ」されます。これにより伝導機能が回復し、不応期や伝導速度も元の状態に戻ります。このような過程が繰り返されることで、ウェンケバッハ型2度房室ブロックが生じるのです。

2問目はこちらでしたね。

下の動画を見てみましょう!!

下の4つをしっかり覚えておきましょう!!

3問目はこちら!!

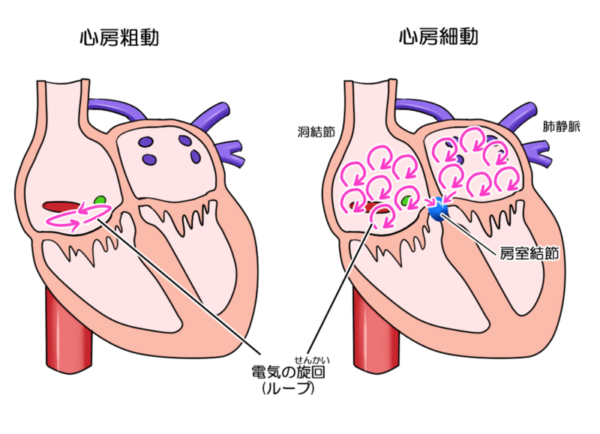

「心房粗動」とは、心房内に形成された「電気的な回路」を電気信号がぐるぐる回ることで発生する不整脈の一種です。この状態では、心房は1分間に約200~300回という速いペースで規則的に収縮します。しかし、規則的であっても心房の壁は震えるような動きになり、効果的な収縮とはなりません。

また、心房で発生するすべての電気信号が心室に伝わるわけではありません。例えば、4回に1回、あるいは3回に1回といった割合でしか伝わらない場合もあります。そのため、心房がどれほど過剰に活動していても、心室の動きが適切なリズムを保っている限り、必ずしも重大な症状を引き起こすわけではないのです。

左が心房粗動です!

右が心房細動!

ごっちゃになりやすいので注意!

1か所でぐるぐる回るのが心房粗動!いろんなところでぐるぐる回るのが心房細動!

心房粗動は心房内を電気回路がグルグル回ってしまい、2.3.4回に1回しか心室に伝えることが出来ない状態です!覚えておきましょう!

最後はこの問題でした!!

S波とT波が基線よりも下にある波形はすべて『ST低下』と呼んでいます。

基線というのは、PQRST波以外の直線部分をいいます。心電図の基準(ベースライン)のようなものですね。

画像を見てもらうとわかりやすいと思います。

心電図でST低下が出るということは、心臓が酸素を必要としているのに対して、充分な酸素が供給されていない状態に起こることが多いです。そのため、ST低下で狭心症が疑われます。ただ、ST低下が出たからといって、必ずしも狭心症と判断してよいわけではありません。 ST低下は、一般的に心筋虚血などで心筋の血液灌流が悪い状態のときだけでなく、心肥大のように心筋が厚くなった状態のときにも起こります。

また、がっつりではなく、ほんの少しだけST見られる時もありますが、この場合は貧血や電解質異常、心臓神経の過敏状態であることが挙げられます。このような場合は、ST低下疑いなどと言われることもあります。

さらに、ホルモンが不安定になりやすい中年女性(40代以降)などの方であれば、心臓に何も異常がなく既往歴などもない健常な場合でもST低下を示すことがあります。このようなことから、心電図のST低下=「どんな状況でも狭心症が起きている」とは断言できないのです。患者さんの胸痛の状態や症状、胸痛が起こった時間など、正しい診断が行えるように情報収集を行いましょう。

ST低下の説明はこのくらいです。本日は以上です。お疲れ様でした!

ありがとうございました。頑張って覚えます!!